会社のサステナブル活動を紹介― クリアファイル回収からはじまる資源循環への挑戦

近年、「サステナブル」という言葉を耳にする機会が増えました。世界規模で環境問題への危機感が高まる中で、私たち一人ひとりができることは何か?企業として、社会の一員として、どう責任を果たしていくべきか?グローバルプロデュースは人と社会を豊かにする企業として、このサステナブルの問いに真剣に向き合っています。

そんな弊社が今年3月から取り組み始めたのが「アスクル資源循環プラットフォーム」を活用したクリアファイル回収活動です。今回は、私たちが行っているサステナビリティ活動の一つであるクリアファイル回収活動について紹介します。

「アスクル資源循環プラットフォーム」とは?

まず、この取り組みを支える「アスクル資源循環プラットフォーム」についてご紹介します。

これは、商品の設計・企画から製造、販売、使用後の再利用、資源化・再商品化に至るまで、商品ライフサイクル全体を通じて資源を循環させる仕組みです。2022年4月にスタートしたこの活動は、バリューチェーン上のさまざまな主体と連携し、誰もが参加しやすい「捨てないための仕組み」を構築することを目指しています。

飲料や食品、洗剤など、私たちの日常に欠かせない多くの商品。その消費の裏側で膨大な容器や包装が廃棄されています。アスクルは、仕入先企業と連携し、BtoB領域において容器のリユースモデル(再利用)を構築する挑戦を進めています。リユースは、廃棄物や処理コストの削減だけでなく、CO₂排出の削減にも直結します。現在は、消毒用アルコールやハンドソープを対象商品としたモデル検証も進行中で、環境負荷低減に向けた大きな一歩が踏み出されています。

私たちグローバルプロデュースも、仕事で頻繁に使用するクリアファイルの「回収」という身近なアクションから参加できることに魅力を感じ、この活動に参加することにしました。

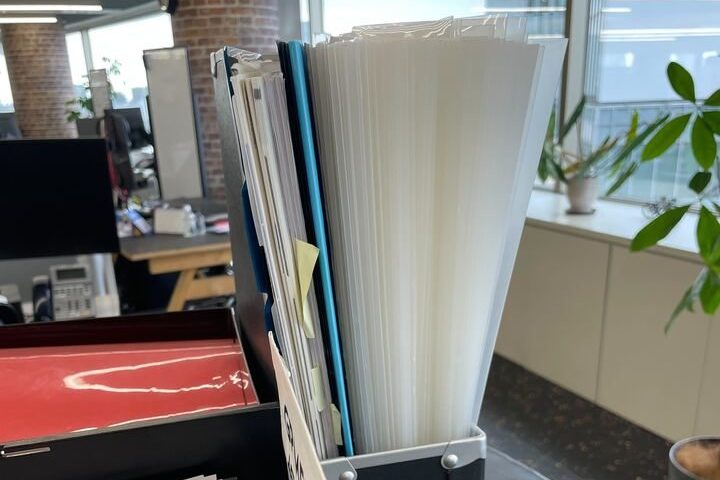

社内での取り組み ― 285枚のクリアファイルを発送

3月から始めたクリアファイル回収。

社員一人ひとりが自分のデスクや資料棚を見直し、「使わなくなったファイル」をCafeエリアの回収ボックスに持ち寄りました。活動の告知をしてからも、いい意味で社員が気負わず、それぞれの日常の中に馴染んでいた印象です。

そして、8月までに集まった 285枚のクリアファイル をアスクルへ発送することができました。

回収したファイルは大きく三つの形で活かされます。

- 綺麗なものは再使用され、次の利用者のもとへ。

- 使用感があるものはアスクルが買い取り、その売却代金はオランダの海洋保全団体「THE OCEAN CLEANUP」に寄付。

- さらに残りはリサイクル工程を経て「再生ペレット」となり、新たな製品に生まれ変わります。

実際に再商品化されたアイテム一覧を見てみたのですが、クリアファイルがボールペン、デスクラック、ごみ箱、バンドなど、私たちの日常生活に再び戻ってくることがわかりました。

「捨てる」から「未来へ渡す」へ

この取り組みを通して感じたのは、「モノの見方」が変わるということです。

これまで当たり前のように「不要だから捨てる」としていた行動を、「未来の資源として託す」という発想に転換できます。たったそれだけで、ゴミは資源となり、寄付を通じて環境保全活動も支えることができる、ものすごくポジティブな取り組みに参加できたことに喜びを感じることができました。

まとめ

グローバルプロデュースは「イベント」を創る会社です。

イベントは一度きりの体験を届けるものですが、同時に大量の資材やエネルギーを使う側面も持っています。だからこそ、私たちは業務の中でも日常の中でも、持続可能性を意識した行動を取る責任があると考えています。

今回実施したクリアファイルの取り組みは、誰もが簡単に参加できる内容でした。この仕組みはサステナビリティを「特別なこと」ではなく「日常の一部」として捉えやすくしていると思います。

私自身、この活動を通じて「自分にもできることはまだたくさんある」と気づかされました。デスクの片隅で眠っていたファイルが、世界の海を守る力になるかもしれない――そう考えると、日常の選択が前向きで希望に満ちたものに変わると感じました。。

引き続き、社内のカフェエリアには、回収ボックスを設置し、社員一人ひとりが気づいたタイミングで「不要なもの」を資源として渡していきます。

そして、会社としても引き続き、サステナ意識を日常の行動に落とし込みながら、社会にポジティブな循環を生み出していければと思います。

皆さまもぜひ、ご自宅や職場で眠っているファイルの未来を見直してみてください。