変わりゆくものと、変わらぬもの

こんにちは、GP奥谷です。今日は私が40年以上イベント業界に籍を置く中で見てきた「変わりゆくもの」と「変わらぬもの」についてお話しさせていただきます。懐かしの機材の写真なども出てきますので、若い人も歴が長い人もぜひ「昔はこんなだったんだ」と思いを馳せてみてください。

変わりゆくもの/その1-音響機材

かつては50(ゴーマル)60(ロクマル)と呼ばれる大きな木の箱のスピーカーを積み上げていました。スピーカー自体は木製だったのでさほど重くはないのですが、その上にさらに鉄製の“ホーン”と呼ばれる高域スピーカーを積み上げることもありました。外国のタレントやロックバンドの公演では、まるでピラミッドかのように、50や60を会場の天井まで積み上げていました。かつて、現在のスピーカーの元祖となるMeyer(メイヤー)と言う最新スピーカーをユーミンさんのコンサートツアーで使っていると聞き、倉庫まで見に行った事も覚えています。

ワイヤレスマイクもかなり進化しました。かつては音質が良く、高出力なものの(当時は)違法だったネイディー(ナディー)やベガというマイクをこっそり国内に持ち込んで使っていたのを覚えています。

近年はデジタルミキサー・デジタルマルチケーブルの進化により、スタッフの労力は緩和され、機材の小型化が進んでいます。

変わりゆくもの/その2-映像機材

映像機材も大きく進化した部分です。かつてはブラウン管を使用した「CRTプロジェクター」というものが存在しましたが、コンサートやイベント現場で使用できる価格や機材では無かったです。そのため、超大型テレビ投射機の「アイドホール」やライトバルブ式の「Talaria(タラリア)」という機材を武道館のコンサート等で使用していました。業務用大型冷蔵庫ぐらい巨大な機材でした。

その後、SONYやパナソニックが今のプロジェクターに近い形の機材を開発しましたが、その中でもJVC(ビクター)のILAというプロジェクターの映像を見た時には衝撃を受けました。今ではテープメディアからデジタルデータ化されたことを始めとして、目まぐるしく進化しています。

変わりゆくもの/その3-照明機材

1970年代、クイーンが来日公演を行ったときは照明トラスにフォローピンスポットを乗せ、照明スタッフが手動で操作していました。

時が流れ、デビットボウイの来日公演の時にコンピュータ制御できるムービングライトの元祖であるバリライトを初めて見ました。「中に猿が入って動かしているのでは」と冗談を言ったほど衝撃的でした。

マイケルジャクソンの初来日の打ち合わせ時は、トラスの下をモノレールの様に動いて人が操作できるピンスポットを見てビックリしました。

現在では光源のLED化、調光卓のデジタル化に伴い、Kineticライト等のDCモーターで微妙な制御可能な機材へと進化しています。

変わりゆくもの/その4-図面やパース図

当日のステージ機材だけでなく、図面やパースといったイベントの制作過程で必要なものも技術によって大きく変わりました。

昔、パソコンが今ほど普及していなかった頃、図面は100分の1スケールでトレース紙に手書きし、修正し、100分の1の模型でのステージ美術セットを作成していました。

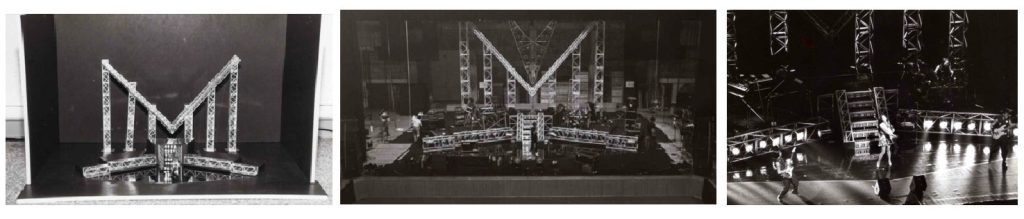

下記はかつて私が担当していたアーティストの舞台美術の模型写真です。当時、舞台制作の特集で取材されたものです。

この領域は今では驚異的な進化を遂げ、CADや3Dが使えるようになっただけでなく、照明シュミレーションや映像シミレーションもPC内で確認できるようになりました。

変わらぬもの

ここまで変化し進化したものをご紹介しましたが、変わらぬものももちろんあります。変わらぬものの代表は、ステージ構造や経師等、施工の分野です。

釘がビス(木ネジ)になり、ナグリ(トンカチ)が電動ドライバーに変わりましたが、その他はほとんど変わっていない気がします。

そして、最も変わっていないのは言うまでもなく、出演者=人間です。人の表現、声という楽器は、全く変わっていません。アコースティック楽器(アコギ、ピアノ、パーカッション、ドラム等)も、昔から不変です。

おまけ

日々進化しているインターネットで、さまざまな美術や映像、アーティストを検索出来る現在です。その中でも、私の推しアーティストを3組ほどご紹介しましょう。

10代の天才バイオリニスト/吉村HIMARI

クラッシックを好きなわけでは無いですが、彼女のバイオリンには、聴き入ってしまいます。

フォーメーションダンス/ファビュラシスターズ

日本人ジャグリング/桔梗ブラザーズ

昨年、大道芸を実際に見てビックリしました。